aDie Welt hat ganz offensichtlich den Sinn verloren, denn laut unseren Trendforschern sind wir Konsumentinnen und Konsumenten nun ganz vehement auf der Suche nach selbigem. Und nicht nur den Sinn haben wir verloren, auch unsere Seele, unser Chi, das psychische Wohlbefinden, #MotherNature und unseren Bezug zum Ursprung. Und wie es sich gehört, wird der verlorene Sinn erstmal im Konsum gesucht, liegt nahe, klar. Was kann ich anziehen, essen, downloaden oder unterstützen, um dieser Ursprünglichkeit wieder nahe zu kommen, um die Dissonanz meines Alltages in eine Harmonie mit Gaia zu drehen. Die Player haben das natürlich erkannt und versuchen uns bei der Suche zu unterstützen, in dem Sie uns zum Beispiel die Verpackung verschönern. Da wird plötzlich das Ei “Happy” und die Mahlzeit “guilt free”. Die Annahme dahinter: Wenn wir das lesen, dann fühlen wir uns besser, weil wir ja ein glückliches Ei verspeisen, vielleicht sogar ein glückliches Bio-Ei. Das Traurige dahinter: Es scheint tatsächlich zu funktionieren.

Ich kürze das ganze jetzt mal hier ab:

Punkt 1: Die großen Player am globalen Foodmarkt besitzen 75% (in Worten: fünfundsiebzig) aller Marken, die wir im Supermarkt kaufen können. Nochmal: 75%!!!

Punkt 2: 75% aller global produzierten Nahrungsmittel stammt inzwischen von 12 Pflanzen- und 5 Tierarten.

Quelle: FAO / Wikipedia – https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_most_valuable_crops_and_livestock_products (mit weiteren Verweisen auf e.g. FAO)

Wir haben den Sinn verloren? Ach nein! Wenn wir die Vielfalt der Welt auf nicht mal 1% aller Möglichkeiten reduzieren und die Produktwelt – wir sind hier übrigens nur bei Nahrungsmittel – von ein paar wenigen dominiert wird, dann kann es doch auch möglich sein, dass sich so etwas wie eine geistige Mangelernährung ergibt, ergo Sinnverlust?!

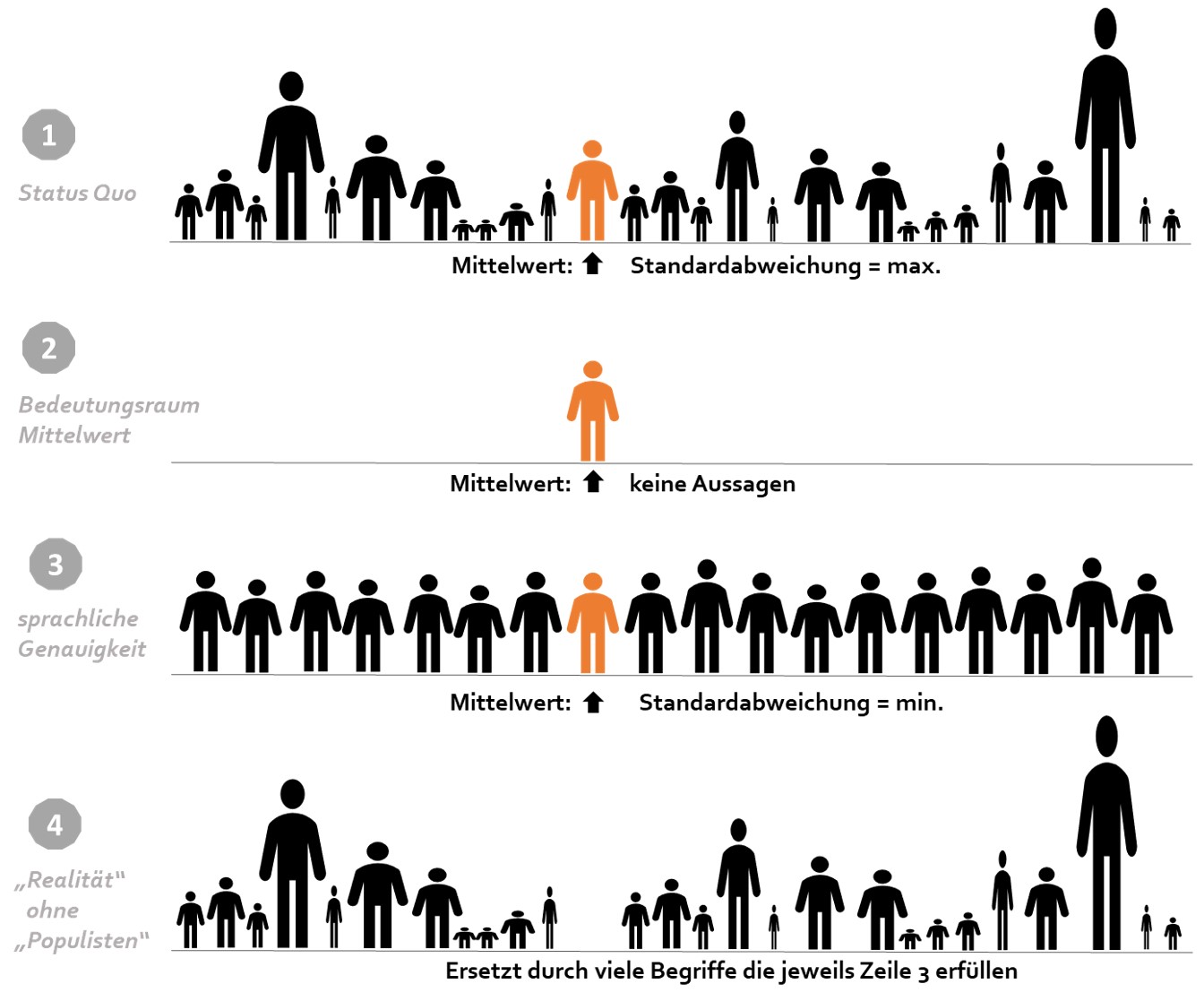

Die Welt und die Gesellschaft (ja global) sind inzwischen komplett verblödet. Da betrifft uns alle, wir sind funktional verblödet, geht auch gar nicht anders. Die Welt ist inzwischen so ausdifferenziert, so komplex geworden, dass wirkliches Wissen zur Spezialaufgabe geworden ist und wir den Rest, der um uns stattfindet, einfach glauben müssen. Das glückliche Ei ist ein solcher Glaubenssatz, der Wissen suggeriert, dass hier glückliche Hühner ebenso glückliche Eier legen. Und glückliche Hühner lassen auch auf glückliche Bauern schließen, vielleicht haben die auch glückliche Kühe und sind vielleicht sogar glücklich verheiratet. Die Großen wissen viel über uns, sehr viel. Sie sind hier die Einäugigen, wir sind die Blinden.

Gut, aber worum geht es? Wir befinden uns in einem Dilemma. Unser Planet geht nämlich massivst vor die Hunde und vereinzelt merken wir das auch schon. Blöderweise sind fast alle von uns (Autor eingeschlossen) in diesem Szenario wieder die Blinden. Das Problem hier ist, dass wir in diesem Spiel die Weitsichtigen nicht von den Einäugigen unterscheiden können, weil wir selbst leider die Doofen sind.

Mit dem Beginn der Industrialisierung, der Nutzung fossiler Rohstoffe zur Düngung unserer Böden, dem Verlust der Biodiversität zugunsten verheerender Monokulturen, der Dauerverfügbarkeit von Fleisch, sind wir nicht nur ungesund und fett geworden, sondern haben auch unserer Welt die „Nährstoffe“ entzogen. Problem dabei: Ein paar Nährstoffe hat sie noch, unsere Welt. Und noch hält sich der Anschein, wir könnten aus dem scheinbar Vollen schöpfen. Die Großen, also unsere einäugigen Wissensvermittler in Ernährungsangelegenheiten, könnten ihr Geschäft jetzt einstellen, Wachstumsziele revidieren, ihre AktionärInnen auffordern auf Renditen zu verzichten, sich und die Welt gesundschrumpfen oder sogar einfach zu verschwinden. Werden sie das wohl tun? Genau. Sie machen bei gleichen oder steigenden Gewinnprognosen die Eier happy und ihr Mittagessen „guilt-free“.

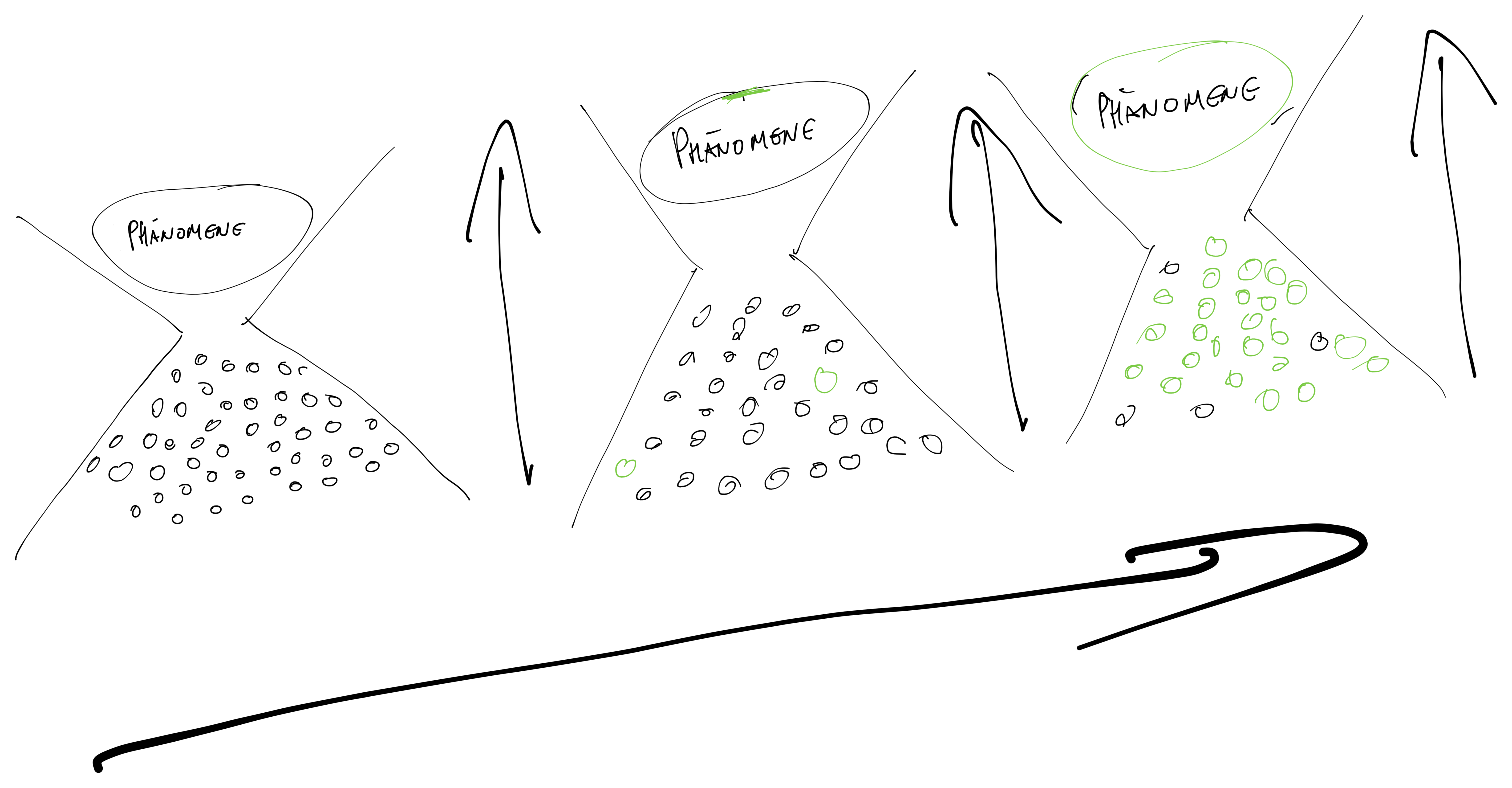

Gut, aber worum geht es jetzt wirklich? Es geht darum, wie wir auch dem ganzen Schlamassel wieder rauskommen. Ausdifferenzierte Welt, alles komplex, keine zentrale Macht, die alles zum Guten wenden könnte, ergo Gott hält sich raus und belässt uns Babylon. Könnte also sehr schwierig werden, eine passende Lösung zu finden. Eigentlich fast unmöglich. Und jetzt möchte ich gerne tatsächlich auf den Punkt kommen. Die Lösung gibt es! Sie ist einfach zu begreifen, aufwändig umzusetzen aber ganz sicher nicht unmöglich. Es ist der Preis.

[…] die einfachste, universellste und wirksamste Sprache, die der Mensch je hervorgebracht hat.

Wir kennen die Lösung schon seit Ewigkeiten, sie heißt auch „Internalisierung externer Kosten“ oder einfacher „Kostenwahrheit“. So pöse[sic] der Preis und das mit ihm verbundene Geld auch immer beschrieben werden, so ist er doch die einfachste, universellste und wirksamste Sprache, die der Mensch je hervorgebracht hat. Der Preis steuert Kriege, Hunger- und Flüchtlingskrisen, globale Produktions- und Güterströme, Bildung, die Zusammensetzung Ihres Essens, Art und Mengen an Granulat in Babywindeln, einfach alles. Er setzt Alle mit Allem in Zusammenhang.

Stellen Sie sich nun vor, jemand hätte eine solche Macht. Stellen Sie es sich vor. Und nun stellen Sie sich vor, diese Person ist ein „notorischer Lügner“. Er schaut Ihnen in die Augen, ist Ihnen vertraut, Sie sehen sich täglich von früh bis spät. Diese Person sieht Ihnen also tief in die Augen und … lügt Sie an. Besser gesagt, sie sagt Ihnen immer nur einen Teil der Wahrheit. Sie hebt das Gute und Angenehme hervor und verschwiegt Ihnen das Schmerzhaft und die Nebenwirkungen. Die Tablette hilft gegen Kopfweh (… und verursacht Magengeschwüre), Die Wohnung ist toll (aber der Keller schimmelt). Genau so macht es der Preis. Blöderweise ist es dem Magengeschwür und dem schimmelnden Keller völlig egal, was Ihnen gesagt wurde. Es schmerzt und schimmelt weiter, bis ihr Magen ein Loch hat und das Haus in sich zusammenfällt.

Genauso geht es unserer Erde. Wenn wir die Erde reparieren wollen, wenn wir den kommenden Generationen wirklich helfen möchten, dann müssen wir aufhören mit den Symptomen zu spielen, sondern an die Ursachen zu gehen. Wir brauchen keine Plastiktaschen zu sparen, wir müssen nicht weniger Fleisch essen, weil wir es wollen und weniger Autofahren, weil es so unglaublich vorbildlich ist. Wenn all diese Dinge und alle anderen auch den Preis bekommen, den sie verdienen, dann regelt sich der Rest von selbst und das in einer Geschwindigkeit, dass es uns die Haare aufstellt. Oder sind Sie der Meinung, dass der Liter Diesel für EUR 1,30 der eigentlich richtige Preis ist? Das Kilo Schweinefleisch für EUR 3 oder das Rinderfilet für EUR 12? Sie alle haben ein paar von diesen Argumenten schon gehört. Und, was haben Sie, was hat der Autor getan. Gar nichts oder zumindest nichts von Bedeutung. Haben Sie im Geschäft schon mal mehr gezahlt als auf dem Etikett stand, oder an der Tankstelle die Rechnung mit drei multipliziert und dem verdutzen Tankwart erklärt, dass sei wegen der Kostenwahrheit. Wenn Sie jetzt aber einwenden, Sie hätte dem Bauern Ihres Vertrauens für den Speck vom „Ferdi“ (Name geändert) statt der geforderten EUR 15 eine Zwanziger in die Hand gedrückt, dann haben Sie sich nur für EUR 5 eine Extraportion Sinn eingekauft. Ich liebe es, wenn sich Kreise schließen. (siehe Anfang) In dem Fall, haben sie aber vermutlich wirklich einen „wahreren“ Preis gezahlt aber vermutlich immer noch nicht den „wahren“. Der Bauer selbst verrechnet Ihnen hoffentlich ein (für Ihn) faires Arbeitsentgelt, einen Ab-Hof-Premium-Aufschlag für die Stunde Zeit, die Sie ihm wieder gekostet haben, weil Sie noch über den Ferdi sprechen wollten. Und am Ende kann er gar vom Erlös leben. Aber er selbst zahlt Energiepreise, Rohstoffpreise, etc die nicht der „Wahrheit“ entsprechen. Auch diese Produkte und somit auch seine müssten noch um einiges teurer werden. Haben Sie sich schmal überlegt, warum Bio-Lebensmittel eigentlich teurer sind als ihre konventionellen Alternativen? Antwort kurz: Weil der Preis ein Lügner ist. Antwort etwas länger: Weil beispielsweise die Kosten für den konventionellen Dünger nicht die Umweltfolgen der Erdölindustrie berücksichtigen. Ja, für viele Düngemittel ist Erdöl der Ausgangsstoff. So gesehen düngen wir unsere Äcker nicht, wir tanken sie. Ein weiterer Aspekt in diesem Zusammenhang ist der Verlust der nährstoffreichen Humusschicht, also jenem Teil unserer Böden, welcher dafür verantwortlich ist, dass überhaupt etwas wächst. Durch die zunehmende Überdüngung und immer mehr Monokulturen werden die Böden ausgelaugt und verlieren ihre Vitalität, welche sich über viele Jahrhunderte hinweg aufgebaut haben. Mit der Konsequenz, dass noch mehr gedüngt werden muss. Und so weiter und so fort. Und all diese Folgeeffekte finden wir dann im Kilo Karotten um EUR 0,80 pro Kilo, im Preis für importiertes Soja, etc.? Kleine Anmerkung hierzu: Bevor wir vor ca. 100 Jahren mit dem chemisch-synthetischen Überdüngen unserer Böden begannen, war eigentlich alles Bio. Bio ist der Urzustand, das eigentlich „Normale“, nicht dieses historisch gesehen kurze Jahrhundert der achtlosen Maßlosigkeit, welche die Welt von den Füßen auf den Kopf stellte. (ohne hier behaupten zu wollen, das früher alles besser gewesen wäre)

Problem an der Sache: Nur weil uns der Preis die gesamten Kosten nicht verrät, fallen Sie trotzdem irgendwo an, die verschwinden nicht, nur weil wir nicht an sie denken. Und wo fallen Sie dann an? Meistens dort, wo für die Konsequenzen die Öffentlichkeit zum Zug kommt. Der Preis zahlen wieder die Vielen für die Profite der Wenigen, für die Unfähigkeit unserer Ordnungsinstanzen, endlich einmal die Vernunft über den Profit zu stellen und somit das Wohl der Vielen über die unsägliche Gier der Wenigen.

Der Verlust an Biodiversität und folglich ein standardisierter, optimierter Markt für Nahrungsmittel (sofern man diese überhaupt noch so nennen darf) führen zu Wohlstandsproblemen wie Übergewicht, Diabetes Typ-2 oder einer Zunahme von Krankheiten des Herz-/Kreislaufsystems. Was denken Sie, wer die zunehmenden Kosten für das Gesundheitssystem zahlt? Sie! Zum einen zahlen Sie, in dem die Qualität des bestehenden Systems sinkt, da man mit gleichen Einnahmen einfach mehr Leistung erbringen muss. Zum anderen zahlen Sie, weil dieser Dynamik ja auch wieder über Preis- und somit über Steuererhöhungen entgegengewirkt werden muss. Wem denken Sie, tut das ganze mehr weh? Der Familie mit EUR 2.500 Haushaltseinkommen oder dem Agrarunternehmer mit 100.000 Hektar Ertragsfläche in Rumänien, der natürlich selber vermutlich kein Rumäne ist.

Einigen wir uns für das nächste Argument darauf, dass es einen Klimawandel gibt und dieser Wandel konsequenterweise auch Folgen mit sich bringt. (sonst hören Sie bitte spätestens hier auf zu lesen) Wer, denken Sie, trägt die Kosten für die Folgen außerordentlicher Ereignisse wie Überschwemmungen, Dauerregen, Dürre und all den sonstigen Extremwetterereignissen samt deren Auswirkungen? Richtig, wieder zum Großteil die öffentliche Hand, also wieder die vielen kleinen Bankenretterinnen und -retter, die immer dann einspringen, wenn die fetten, alten Männer das Buffet geplündert haben. Weil „Mutter Erde“ ist ja schließlich „to big to fail“.

Aber selbst die fetten, alten Männer würden vermutlich in dieser Welt Ihren Platz finden, wenn die Preise nicht so furchtbar verlogen wären. Fette, alte Männer optimieren. Sie optimieren Ihren Eigennutz auf Kosten aller anderen. Das grundsätzliche Dilemma „Mensch“ werden wir wohl zur Kenntnis nehmen müssen. Wir sind und werden nie eine Gesellschaft von Altruisten. Was wir uns aber geben können, ist ein vernünftiger Rahmen in einem vernünftigen System, ein Rahmen der für alle gilt. Alte, fette Männer, Mütter, Senioren, Hundebesitzer, Studentinnen, Bauern, Anwälte und Banker. Darin kann dann jeder optimieren, wie er lustig ist, reich werden, anders sein, lieben, hassen, weis der Geier was. Nur der Rahmen an sich darf dabei nicht in Frage gestellt werden, was aktuell aber unter der Prämisse eines grenzenlosen Wachstums geschieht. Und hierfür ist der wahre Preis der einzig valide und fähige Moderator. Keine Religion, kein System aus Normen und Gesetzen, keine innewohnende Moral kann diese feinstoffliche und vielschichtige Aufgabe leisten, alles mit allem in Relation zu stellen. Der Preis ist natürlich kein Lügner, das war gelogen. Er ist völlig neutral, genauso neutral wie ein EUR, ein Yen oder ein US-Dollar. Und genau diese Fähigkeit alles zu durchdringen und gleichzeitig nicht zu existieren macht den Preis zur mächtigsten Sprache, über die wir gegenwärtig verfügen.

Das oberste Ziel ist es daher, dass wir alle nur menschenmöglichen Anstrengungen darauf konzentrieren, das System der Kostenwahrheit so rasch und konsequent als nur irgendwie möglich in die Tat umzusetzen. Und weil sie ja gerade so intensiv auf der Suche nach dem Sinn sind, könnten sich die Player doch gleich an dieser Aktion beteiligen, denn hier werden Sie mit Sicherheit fündig.

Neueste Kommentare